「せっかく買うなら、日本製のいいフライパンが欲しい」。

そう思って検索してみたものの、素材やコーティング、ブランドの違いが多すぎて迷ってしまう人も多いはずです。

このページでは、日本製フライパンを選ぶメリットや素材別の特徴を整理しながら、Made in JAPAN.JP が出会ってきた国産メーカーの中から、おすすめのブランド9選をご紹介します。台所のサイズやつくりたい料理、ライフスタイルに合わせて、「これだ」と思える一枚を見つけるためのガイドとして、じっくり読み進めてみてください。

日本製フライパンを選ぶメリット

安心・安全な素材とコーティング

毎日使うフライパンは、食材が直接触れる道具です。日本製フライパンは、国内の安全基準に則った素材・コーティングが使われていることが多く、品質表示やメーカーサイトでの情報開示もしっかりしています。「どこの国で、どんな素材で作られているのか」が分かることは、安心して長く使ううえで大きなポイントです。

近年は、フッ素樹脂加工でも PFOAフリー など環境や健康に配慮したコーティングを採用するメーカーも増えています。食洗機対応かどうか、金属ヘラの使用可否、耐摩耗性のグレードなど、細かな仕様も商品ページで確認しやすいのが日本製の良さです。

長く使える耐久性とコスパ

安価なフライパンを短いサイクルで買い替えるより、少し良い日本製を選んで、手入れをしながら長く使うほうが、結果的にコスパが良かった、という声もよく聞きます。アルミ鋳物や多層構造、厚みのある鉄板など、素材と構造にこだわったフライパンは、熱変形しにくく、焦げ付きやすさもゆっくり進行します。

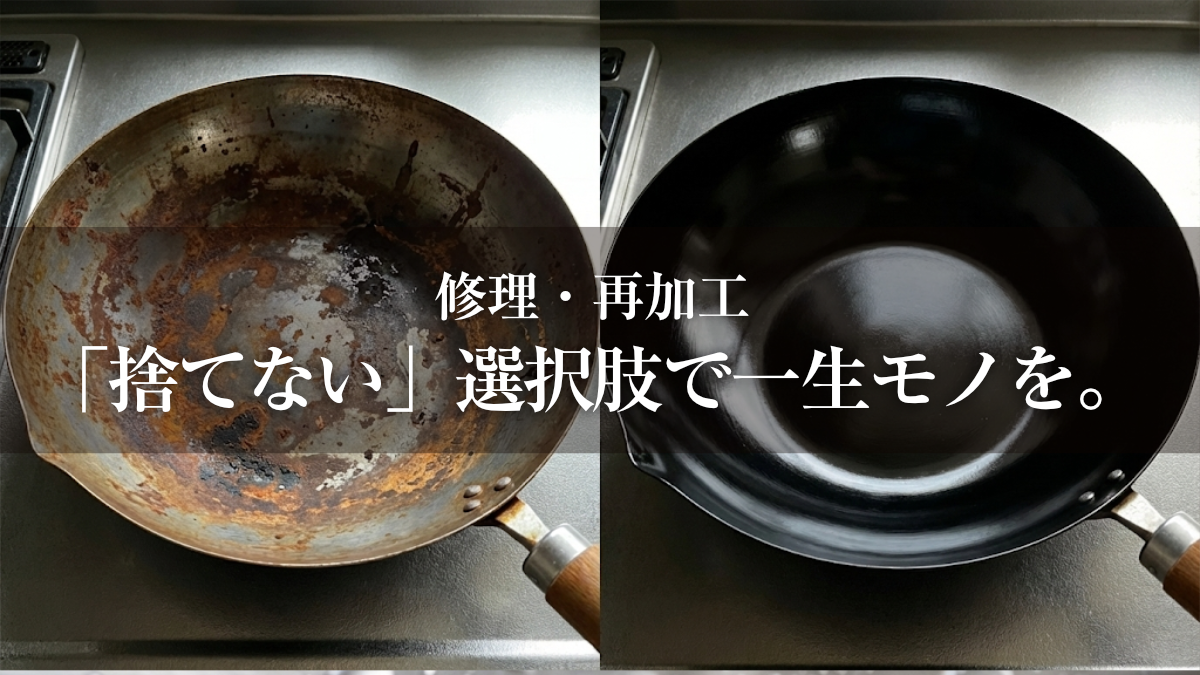

鉄フライパンであれば、使い込むほど油が馴染み、育っていく楽しさも魅力です。表面のコーティングを再加工してくれるメーカーや、長期保証付きのブランドもあり、「一生ものの道具」として付き合っていけるのは日本製ならではと言えます。

修理・サポート、つくり手との距離の近さ

フライパンは、毎日のように火にかける「消耗しやすい道具」です。だからこそ、困ったときに相談できるメーカーの存在は心強いもの。国内メーカーの多くは、コールセンターや問い合わせ窓口が整っており、使い方の相談や、ハンドル・蓋などパーツの取り寄せ、コーティングの再加工サービスといったアフターサポートを提供しています。

Made in JAPAN.JP でご紹介しているブランドの多くは、職人が所属する工場や工房を持つメーカーです。産地・歴史・ものづくりの背景を知ることで、単なる調理道具ではなく、「誰がどんな想いで作った道具なのか」を感じながら使うことができます。

フライパンの素材別の特徴

素材によって、重さ・熱の伝わり方・手入れのしやすさが大きく変わります。ここでは、代表的な素材の特徴をざっくり押さえておきましょう。

アルミ製フライパンの特徴

アルミは熱伝導性に優れ、とても軽い素材です。底面が厚く側面に向かって薄くなる鋳物タイプや、ステンレスなどと組み合わせた多層構造タイプもあり、全体にムラなく熱が回りやすいのが特長。炒めものやソテー、卵料理など、素早く火を通したい料理に向いています。

ほとんどのアルミ製フライパンは、内側にフッ素樹脂などのコーティングが施されており、こびりつきにくく、少ない油で調理できるのも魅力。IHに対応しているかどうかは、底面の構造によって異なるため、「IH可」「ガス専用」などの表示を確認して選びましょう。

鉄フライパンの特徴

鉄フライパンは、しっかりとした蓄熱性があり、高温で一気に焼き上げる料理が得意です。野菜炒めをシャキッと仕上げたり、肉の表面を香ばしく焼いたりと、火力を活かした調理にぴったり。使うたびに鉄分がごく少量溶け出すため、栄養面でもメリットがあります。

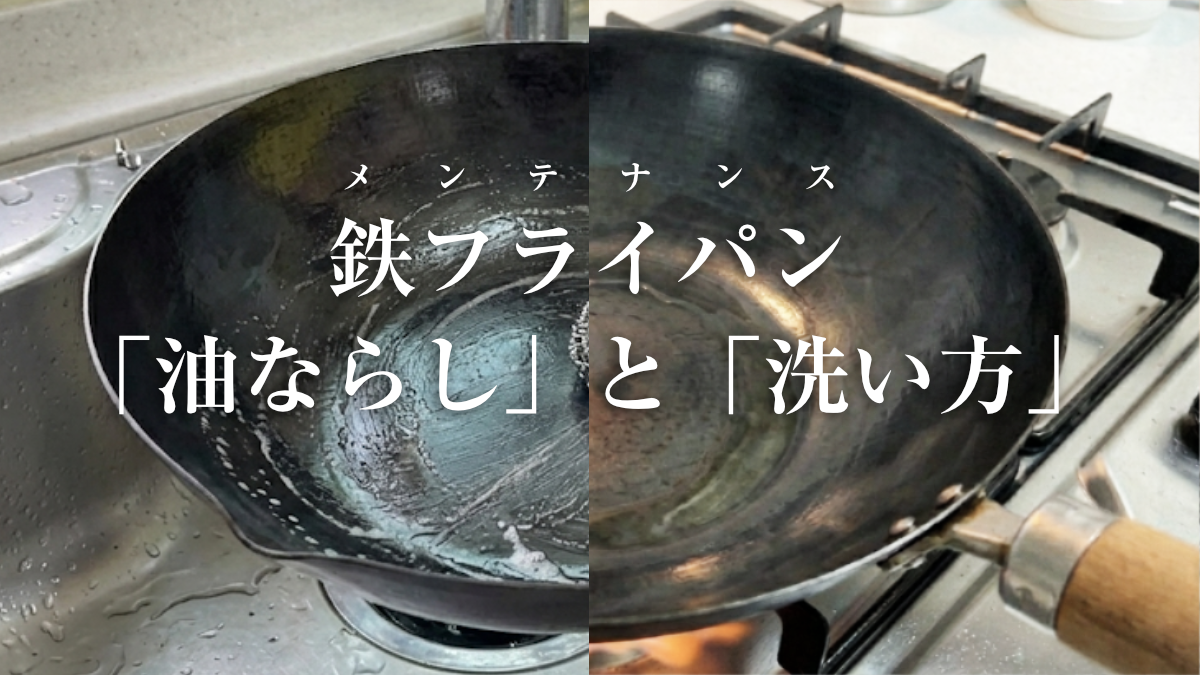

以前は「空焼きや油ならしが面倒」「サビやすい」というイメージがありましたが、近年は窒化処理や独自の表面仕上げによって、サビにくく、空焼き不要で使える鉄フライパンも増えています。しっかり乾燥させて収納するなど、基本的なお手入れさえしてあげれば、親から子へ受け継げるほど長く使えるのが鉄の魅力です。

ステンレス・多層構造フライパンの特徴

ステンレスはサビに強く、見た目も美しい素材です。ただし単層だと熱伝導があまり良くないため、アルミなどと組み合わせた多層構造(全面多層)フライパンが主流になっています。鍋底だけでなく側面まで多層になっているものは、全体にムラなく熱が伝わり、弱火〜中火でコトコト煮込む料理にも向いています。

多層構造フライパンは、重さが出やすいものの、そのぶん余熱調理がしやすく、油の温度も安定しやすいのがメリット。少ない熱量で美味しく仕上げたい人、見た目も含めて長く愛用したい人におすすめの素材です。

コーティング(フッ素/セラミックなど)の考え方

「とにかくこびりつかないものが欲しい」という人には、フッ素樹脂(いわゆるテフロン加工)やセラミックコートが施されたフライパンが向いています。卵料理やホットケーキなどもするっとはがれ、洗い物もラクになります。

一方で、コーティングはどうしても消耗品です。高耐久グレードのものでも、使い方によって寿命は変わります。強火を避ける、空焚きしない、金属ヘラを控えるなど、メーカーが推奨する使い方を守ることで、寿命をぐっと伸ばすことができます。「何年くらいもってほしいか」「どんな料理をよく作るか」をイメージしながら、自分に合ったバランスを選びましょう。

ライフスタイル別・日本製フライパンの選び方

一人暮らし・ふたり暮らし向けサイズ

一人暮らし〜ふたり暮らしであれば、直径20〜24cm 前後のフライパンが扱いやすいサイズ感です。コンロの上で取り回しがしやすく、収納もしやすいので、キッチンがコンパクトな場合でもストレスになりにくいでしょう。

毎日自炊をするなら、メインのフライパンとして24cmを一枚、補助的に20cm前後の小さめを一枚持っておくと、朝の目玉焼きやソーセージ、夜の一品料理まで柔軟に対応できます。

ファミリー向けサイズと深さ

3〜4人分の料理を作ることが多い家庭なら、26〜28cm のフライパンがおすすめです。特に、野菜炒めや焼きそば、チャーハンなど「かさが出る料理」が多い場合は、底が広く、側面がやや深めのタイプだと混ぜやすくなります。

厚みのある素材や多層構造を選べば、具材をたくさん入れても温度が下がりにくく、シャキッとした食感を保ちやすくなります。揚げ焼きや浅い揚げ物もしたい場合は、深さのあるフライパンを一枚持っておくと重宝します。

IH/ガス火・オーブン対応のチェックポイント

IHクッキングヒーターを使っている場合は、IH対応の表示があるかどうか必ず確認しましょう。アルミ製でも、底面に磁性体を組み込んだり、多層構造にすることでIH対応している製品も多くあります。一方で「ガス専用」と明記されているものは、IHでは使えないので注意が必要です。

オーブン調理をしたい場合は、ハンドルの素材や耐熱温度も大切です。木柄や樹脂ハンドルはオーブン非対応のことが多いため、「オーブン使用可」「蓋ごとオーブン可」など、メーカーの説明をチェックしましょう。

毎日使い/休日にしっかり料理での選び方

平日はサッと手早く料理をしたいから扱いやすさ重視、休日はじっくり料理を楽しみたいから火加減のコントロールも楽しみたい。そんな場合は、コーティング系と鉄系を一枚ずつ持つのも良い選択です。

例えば、平日はコーティングフライパンで卵料理や炒めものをストレスなくこなし、休日は鉄フライパンでステーキや炒め物を高温でしっかり焼き上げる、といった使い分けができます。ライフスタイルに合わせて、「メインの一枚」と「サブの一枚」をイメージしながら選んでみてください。

日本製フライパンのおすすめ国産ブランド9選

ここからは、Made in JAPAN.JP が注目している日本のフライパンメーカーをピックアップしてご紹介します。それぞれ得意な素材や構造が違うので、「どんな料理が好きか」「どんなキッチンで使うか」をイメージしながら読んでみてください。

北陸アルミニウム(HOKUA)

軽さと扱いやすさを両立した、アルミフライパンの定番メーカー。

北陸アルミニウムは、その名の通りアルミ素材を活かした鍋・フライパン作りを得意とするメーカーです。熱伝導の良さを活かしつつ、底面の厚みや側面の形状を工夫することで、ムラの少ない加熱と扱いやすさを両立させたシリーズを多数展開しています。

IH対応モデルや、深型で煮込みにも使えるタイプ、料理研究家とコラボした多機能フライパンなど、ラインナップが非常に豊富なのも魅力。軽いフライパンを探している方や、IHでもガスでも使える1枚を探している方におすすめのブランドです。

こんな人におすすめ:軽くて扱いやすいフライパンが欲しい人、IHでも使える国産アルミフライパンを探している人。

UMIC(ウルシヤマ金属工業)

アルミ鋳物と多層構造で、「熱ムラの少なさ」と「こびりつきにくさ」を追求。

ウルシヤマ金属工業は、アルミ鋳物や多層クラッド構造など、熱の伝わり方にこだわったフライパン作りで知られるメーカーです。底面に厚みを持たせ、側面に向かって薄く成形することで、素早く均一に熱が伝わる構造を実現しています。

高性能フッ素樹脂加工を採用したシリーズは、こびりつきにくく、少ない油でも快適に調理できるのが特長。木柄ハンドルや落ち着いたカラーリングなど、キッチンに置いたときの佇まいも魅力です。アルミの軽さと高性能コーティングの両方を求める方にぴったりのブランドです。

こんな人におすすめ:熱ムラの少ないアルミ鋳物フライパンが欲しい人、デザイン性も重視したい人。

中尾アルミ製作所

プロの現場で愛され続ける、アルミ鍋・フライパンの老舗。

中尾アルミ製作所は、業務用の鍋・フライパンを長年作り続けてきたメーカーです。軽くて熱伝導の良いアルミを活かしつつ、打ち出しの技術や板厚の調整によって、火の通り方や耐久性にこだわった製品を展開しています。

フッ素樹脂加工を施したタイプは、プロの現場でも扱いやすい耐久性とこびりつきにくさを両立。ガス火専用モデルも多く、「強火で一気に炒める」ような調理スタイルが好きな方には特に向いています。いわゆる「プロの道具」に憧れる方に、一度手に取ってほしいブランドです。

こんな人におすすめ:プロ仕様のアルミフライパンに憧れている人、ガス火でしっかり炒め料理を楽しみたい人。

アサヒ軽金属工業

少ない油と熱量で、多彩な調理をこなす「オールパン」シリーズが代表格。

アサヒ軽金属工業は、圧力鍋や多層構造の鍋・フライパンで知られるメーカーです。中でも「オールパン」シリーズに代表される鋳物フライパンは、蓄熱性が高く、焼く・炒めるだけでなく、煮る・蒸す・揚げるといった調理も一台でこなせるのが大きな魅力です。

深さのある形状としっかりした蓋の組み合わせにより、少ない油・水でも火の通りが良く、揚げ物や煮込み料理にも活躍します。メーカー独自の再加工・クリーニングサービスもあり、「良いものを手入れしながら長く使いたい」という考え方に寄り添ったブランドです。

こんな人におすすめ:一台で多彩な調理をこなしたい人、油やエネルギーの節約にもこだわりたい人。

宮崎製作所(ジオ・プロダクトなど)

美しいデザインと、全面多層構造による均一な加熱が魅力。

宮崎製作所は、ステンレスとアルミを組み合わせた多層構造のクッキングウェア「ジオ・プロダクト」などで知られるメーカーです。鍋底だけでなく側面まで多層構造にすることで、弱火〜中火でもムラなく火が通り、余熱調理もしやすい設計になっています。

シンプルで無駄のないデザインは、キッチンに出しっぱなしにしていても絵になる佇まい。片手鍋やソテーパンには補助ハンドルが付いているなど、日々の使いやすさにも配慮されています。長く愛用できる「見せる道具」を探している方におすすめです。

こんな人におすすめ:デザイン性と機能性を両立したフライパンを探している人、多層構造で省エネ調理をしたい人。

リバーライト

「極JAPAN」シリーズに代表される、扱いやすい鉄フライパンの定番。

リバーライトは、鉄板をプレスして成形する製法にこだわった鉄フライパンメーカーです。一般的な鋳物よりも軽く、日常使いしやすい重量感に仕上げつつ、鉄ならではの蓄熱性と耐久性も兼ね備えています。

「極JAPAN」シリーズは、窒化処理と酸化処理によってサビにくく、使い始めの空焼きも不要。油が馴染むほどくっつきにくくなり、育てる楽しさも味わえます。初めての鉄フライパンとして選ぶ人も多い、定番ブランドのひとつです。

こんな人におすすめ:鉄フライパンデビューをしたい人、高火力でシャキッとした炒めものを楽しみたい人。

FUJITA KINZOKU(藤田金属)

日常のテーブルになじむ、デザイン性の高い鉄フライパン。

大阪・八尾に拠点を置く藤田金属は、「フライパン物語」や「フライパンジュウ」など、デザイン性と実用性を両立した鉄フライパンを展開するメーカーです。食卓にそのまま出せるプレートのようなフライパンや、持ち手・カラーを選べるカスタムモデルなど、「使う楽しさ」にフォーカスした商品が多いのが特長です。

鉄素材ならではの蓄熱性を活かしつつ、日常使いしやすいサイズ・重量に調整されたモデルが多く、焼く・炒めるだけでなく、オーブン調理やサーブにも活躍します。「そのまま食卓へ」が似合うフライパンを探している方にぴったりです。

こんな人におすすめ:フライパンをそのまま食卓に出したい人、ギフトにも喜ばれるおしゃれな鉄フライパンを探している人。

OIGEN(及源鋳造)

南部鉄器の技術を活かした、重厚で頼れる鉄フライパン。

OIGEN(及源鋳造)は、南部鉄器の産地として知られる岩手県で鉄器を作り続ける老舗メーカーです。独自の表面処理技術によって、化学塗料に頼らずにサビにくさと使いやすさを両立した鉄フライパンを展開しています。

厚みのある鉄鋳物は蓄熱性が高く、ステーキやソテーはもちろん、揚げ焼きやオーブン料理でも力を発揮します。一方で重量はしっかりあるため、「重さも含めて本格的な道具を使いたい」という方に向いた一本です。

こんな人におすすめ:南部鉄器のフライパンに憧れている人、高温でしっかり焼き上げる料理をよく作る人。

|

|

kübell(クーベル)

燕三条生まれの「一生モノ」。無塗装ステンレスで、道具らしい佇まいのフライパン。

kübell(クーベル)は、新潟県・燕三条エリアで作られている日本製ステンレスフライパンのブランドです。 アルミをステンレスで挟んだ三層鋼構造により、軽さと丈夫さ、そしてムラの少ない加熱を両立。 ガス火やIHなどさまざまな熱源に対応し、日々のメインフライパンとして使いやすい設計になっています。

調理面にはフッ素樹脂などのコーティングを施さず、ステンレスそのものを活かした無塗装仕様。 しっかり予熱して油をなじませることで、肉や魚は少ない油でも焼ける「育てる道具」として楽しめます。 ブナ材の木柄とマットな質感のボディは、キッチンに出しっぱなしにしておきたくなる落ち着いたデザインです。

こんな人におすすめ:コーティングに頼らず長く使えるフライパンが欲しい人、デザイン性の高い国産ステンレスフライパンを探している人。

その他、Made in JAPAN.JP で紹介している日本製フライパン

このページで紹介しきれない国産メーカーや、小規模な工房が手がけるフライパンも、日本全国にはまだまだたくさんあります。地域の金属加工技術を活かしたもの、アウトドアでの使いやすさに振り切ったもの、家庭用オーブンとの相性を追求したものなど、特色はさまざまです。

Made in JAPAN.JP では、そうしたブランド・工房ごとに特設ページを設け、ものづくりの背景や日々の仕事の様子も含めて紹介しています。気になるブランドや産地があれば、ぜひサイト内で名前を検索してみてください。意外な出会いがきっとあるはずです。

よくある質問(FAQ)

日本製フライパンは値段が高いけれど、どれくらい持ちますか?

使い方や素材によって寿命は変わりますが、コーティングフライパンの場合は、毎日使って2〜3年程度を目安に考えると良いと言われます。高耐久グレードのコーティングや、多層構造を採用した製品であれば、使い方次第でもう少し長く持たせることも可能です。

鉄フライパンや多層ステンレスフライパンは、表面が剥がれる心配が少なく、正しいお手入れを続ければ10年、20年と使い続けることも十分可能です。「何年くらい使いたいか」「どこまで手入れをするつもりか」をイメージしながら、素材と価格のバランスを考えてみてください。

鉄フライパンとコーティングフライパン、初心者にはどちらがおすすめ?

「とにかく失敗したくない」「洗い物をラクにしたい」という方には、まずはコーティングフライパンがおすすめです。卵料理やホットケーキなどもするっとはがれ、焦げ付きづらいので、フライパンに慣れていない人でも扱いやすいでしょう。

一方で、「料理が好きで、道具を育てるのも楽しみたい」「高火力で炒めものを美味しく仕上げたい」という方には、鉄フライパンが向いています。最近は空焼き不要・サビにくいモデルも増えているので、ハードルは以前よりぐっと下がっています。ライフスタイルに合わせて、まずどちらをメインにするか決めると選びやすくなります。

IH対応かどうかはどこを見ればわかりますか?

商品パッケージやメーカーサイトの仕様欄に、「IH対応」「IHクッキングヒーター対応」といった表記があれば、基本的にはIHで使用できます。IH対応マークが付いている場合もあります。アルミ製フライパンの場合、底面に磁性体が入っているか、多層構造でIH対応になっているかどうかで変わるため、必ず表示を確認しましょう。

逆に、「ガス専用」「直火専用」などと明記されている場合は、IHでは使えません。IHコンロ側の取扱説明書も合わせて確認しながら、安全に使えるフライパンを選んでください。

日本製フライパンのお手入れで気をつけるポイントは?

コーティングフライパンの場合は、空焚きをしない・強火を避ける・急冷しないことが基本です。金属ヘラや硬いスポンジの使用も避け、柔らかいスポンジと中性洗剤で優しく洗うようにしましょう。

鉄フライパンの場合は、洗剤を使わずにお湯とタワシで洗い、水気をしっかり飛ばしてから薄く油を塗って保管する、というのが基本的なお手入れです。近年は「空焼き・油ならし不要」のモデルもあるので、購入したフライパンの取扱説明書に沿ってお手入れしてください。

日本製フライパンは、どれも「長く付き合いたくなる理由」を持った道具ばかりです。ぜひ、Made in JAPAN.JP 内のカテゴリページやブランド特設ページもあわせてチェックしながら、あなたの台所にぴったりの一枚を見つけてみてください。