志たあめや

天保3年(1832年)創業。岩手三陸・岩泉町で、かりんとうと「たぬきさん」を焼き続ける小さなお菓子屋。

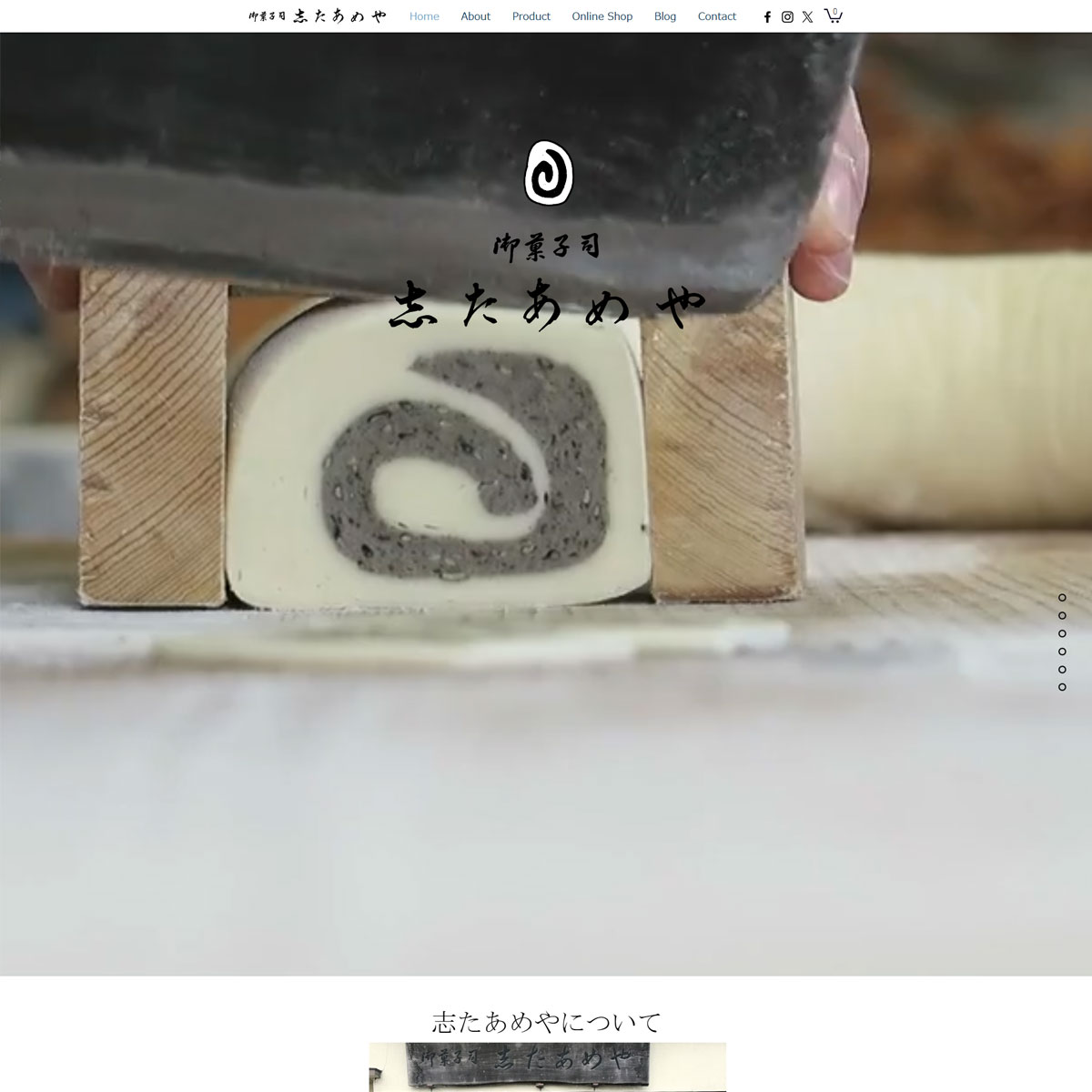

志たあめやは、岩手三陸の山あい・岩泉町で江戸時代から続く菓子店です。自家栽培した大麦から飴を作ることから始まり、駄菓子と呼ばれる郷土文菓子、和菓子、洋菓子、パン、ケーキまで、すべてを昔ながらの製法で手作り。三陸独自のかりんとうと、たぬき型ケーキ「たぬきさん」を看板に、土地の文化と甘い記憶を今に伝えています。

ここが推し!

絶滅危惧種(?)の「たぬきケーキ」にここで会えます!バタークリームの懐かしい甘さと、一つひとつ違う愛嬌のある表情は、昭和レトロ好きにはたまりません。看板商品の『かりんとう』も、噛むほどに黒糖のコクが広がり、独特の固めの食感が癖になる「止まらない美味しさ」です。

PROFILE 企業・工房について

志たあめやのルーツは、岩手県岩泉町で農業を営んでいた家にあります。1832年(天保3年)、自分たちの畑で育てた大麦から麦芽を起こし、水飴を作って売り始めたのが、菓子屋としてのスタートでした。現在も店を構える「下宿(しもじゅく)」という場所で始めたことから、「下飴屋(したあめや)」と呼ばれるようになったと言います。

やがて飴だけでなく、江戸時代から庶民に親しまれてきた間食「駄菓子」をはじめ、さまざまな菓子をつくるようになりました。自家製の飴やかりんとう、生子パン(いきごパン)など、地域の文化や暮らしと結びついたおやつは、今も志たあめやの根っこを支える存在です。

明治に入ると工場だけでなく店舗も構え、和菓子・洋菓子・パンといった「甘いもの全般」を扱うお菓子屋として、町の暮らしに寄り添ってきました。明治維新や大戦、高度経済成長、バブル、IT化──時代の大きな転換点のたびに影響を受けながらも、観光地「龍泉洞」のにぎわいや、地域の人々の支持に支えられて店を続けてきました。

現在の志たあめやは、「駄菓子」「和菓子」「洋菓子」「ケーキ」「パン」という幅広いラインナップを手作りで製造しています。石灰岩地帯から湧き出る龍泉洞の清らかな水を使い、歴史から学んだ知恵と新しい感性を織り交ぜながら、岩泉の小さな商店街「うれいら商店街」の一角で、今日も変わらず菓子を焼き続けています。

天保3年創業、岩泉の宿場町から続く菓子屋

1832年(天保3年)、岩手三陸・岩泉町の宿場町で創業。農家から始まった家が、下宿(しもじゅく)の地で飴屋を営んだことから「下飴屋(したあめや)」と呼ばれ、江戸から令和まで地域の甘い記憶を見つめてきました。

自家栽培の大麦から始まった、飴と駄菓子づくり

創業当初は畑で大麦を育て、その麦芽から水飴を作るところからスタート。そこから飴以外の菓子も手がけるようになり、江戸のころから庶民に親しまれてきた「駄菓子」を、今も郷土の味としてつくり続けています。

三陸独自のかりんとうと、たぬきケーキ「たぬきさん」

三陸地域独自の形をしたかりんとうや、昭和の香りただようたぬき型バタークリームケーキ「たぬきさん」は、志たあめやの象徴的な存在。世代をこえて愛されるロングセラーとして、岩泉みやげの定番になっています。

すべて手作り、昔ながらの製法を守り続ける

大量生産用の機械は持たず、保存料を使わずに、すべての商品を手作りで製造。天保3年から受け継がれてきた製法を大切にしながら、新しい感性も織り交ぜて「温故知新・不易流行」の菓子づくりを続けています。

LINKS 公式リンク / SNS

- 公式サイト https://www.shitaameya.com/

- オンラインショップ https://www.shitaameya.com/shop

- お問い合わせフォーム https://www.shitaameya.com/about

- X(公式) https://x.com/shitaameya

- 志たあめや 公式サイト(トップ) https://www.shitaameya.com/

- 志たあめやについて(ABOUT) https://www.shitaameya.com/about

- 商品の特長とラインナップ(PRODUCT) https://www.shitaameya.com/product

- オンラインショップ https://www.shitaameya.com/shop

- ブログ・お知らせ https://www.shitaameya.com/blog

- 特定商取引法に基づく表記 https://www.shitaameya.com/blank